EBS 수능 강의 개설 (2004년)

1. 접근 방식 설정

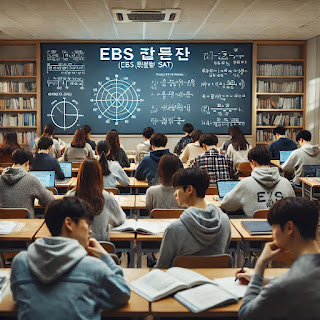

2004년 5월, 대한민국 정부는 공교육 강화를 위한 국가 주도 전략의 일환으로, 한국교육방송공사(EBS)를 통해 대학수학능력시험(수능) 대비 강의를 공식적으로 개설하였다. 이는 노무현 정부가 핵심 국정과제로 삼았던 ‘공교육 정상화’ 정책의 대표적 성과로, 급증하는 사교육비 부담을 완화하고 전국의 모든 학생들이 동일한 학습 콘텐츠에 접근할 수 있도록 하여 교육 기회의 평등을 제도적으로 보장하고자 한 조치였다. EBS 수능 강의는 교육의 공공성을 강화하는 한편, 지역 간·계층 간 학습 격차 해소를 도모하며, 수능 중심의 입시 제도에서의 정보 비대칭 문제를 극복하기 위한 정부의 실천적 노력으로 평가되었다.

2000년대 초반 당시 한국 사회는 심각한 사교육 과열 양상을 보이고 있었다. 특히 수도권과 강남 지역을 중심으로 한 고액 과외와 유명 학원 중심의 입시 경쟁은, 중산층 이하 가계의 교육비 부담을 가중시키고 교육 불평등을 심화시켰다. 정부 통계에 따르면, 당시 연간 사교육비 총액은 20조 원에 육박하였으며, 이는 가계 소비 지출 중 상당 비중을 차지하는 문제로 부각되었다. 사교육비의 급증은 공교육의 기능을 위축시키고, 교사의 교육력 저하와 학교 교육에 대한 국민적 불신을 유발하며, 궁극적으로 교육 시스템의 근본적 위기를 초래하였다. 이처럼 구조화된 교육 격차와 과도한 사교육 의존 문제를 해결하기 위해, 정부는 국가가 직접 운영하는 온라인 수능 강의 플랫폼을 통해 누구나 동일한 고품질 교육 콘텐츠를 이용할 수 있도록 하는 방안을 모색하였다.

EBS 수능 강의의 가장 큰 특징은 국가가 직접 수능 출제기관(한국교육과정평가원)과 연계하여 콘텐츠를 제작하고, 이를 무상 또는 저렴한 비용으로 학생들에게 제공하였다는 점이다. 이는 기존 민간 시장 중심의 입시 교육 체계에 정부가 개입함으로써 교육 서비스의 공공성을 확대하는 새로운 정책 실험이었다. 교육부와 한국교육방송공사는 수능 출제 방향과 연계된 강의 콘텐츠를 체계적으로 구성하였으며, 수능 문제의 70% 이상이 EBS 강의와 교재에서 출제되는 ‘EBS 수능 연계 정책’을 통해 실제 입시 효과를 극대화하였다. 이는 단순한 인터넷 강의 개설을 넘어, 국가 교육 정책 전반에서 ‘공교육 중심의 입시 체계’로 전환하려는 시도로 이해할 수 있다.

정치적으로도 EBS 수능 강의 개설은 교육의 국가 책임을 강화하고, 사회적 약자의 교육권을 보호하는 진보적 교육 철학을 반영한 조치였다. 노무현 정부는 “기회의 평등이 곧 정의”라는 국정철학에 따라, 교육이 가정환경이나 지역에 따라 좌우되지 않도록 하는 구조를 만들고자 했다. 이 정책은 학벌 중심 사회를 타파하고, 교육 경쟁의 공정성을 확보하며, 교육 복지의 실현이라는 사회적 대의와 연결되어 있었다. 특히 농어촌, 저소득층, 지방 일반계 고등학교 학생들에게 EBS 강의는 그동안 접하기 어려웠던 입시 전문 콘텐츠를 무료로 제공함으로써, 대학 진학 가능성을 실질적으로 확대시킨 결정적 계기가 되었다.

국제적으로도 대한민국의 EBS 수능 강의 개설 사례는 주목을 받았다. 미국은 교육 불균형 해소를 위한 공영 교육 방송(예: PBS LearningMedia)의 운영 방식과 비교하면서, 한국의 국가 주도형 온라인 학습 콘텐츠 제공 시스템에 큰 관심을 보였다. 일본의 NHK 교육채널 역시 한국 사례를 분석하며, 자국의 공영 교육 콘텐츠 확대 방안을 검토하였다. 중국은 EBS 수능 강의의 전국 단위 확산 방식을 모델로 삼아, 공공 온라인 교육 플랫폼 구축에 참고 사례로 삼았다. 러시아는 국가 교육 TV 채널과 온라인 학습 병행 시스템 도입을 검토하며, 한국의 EBS 정책을 모범 사례로 분석하였다. 이처럼 한국의 EBS 수능 강의는 교육의 공공성을 유지하면서도 디지털 기술을 활용한 국가 주도의 온라인 교육 시스템 구축이라는 점에서, 동아시아 및 개발도상국에 이정표가 되었다.

EBS 수능 강의 도입 이후의 변화는 빠르게 나타났다. 학생들의 사교육 참여율은 일시적으로 감소했고, 교육 현장에서 교사의 수업 방식도 변화하기 시작했다. 일부 고등학교에서는 EBS 강의를 정규 수업에 연계하거나 보충 수업 자료로 활용하기 시작했고, 학습자료의 표준화와 학습 격차 해소 효과가 가시적으로 드러나기 시작하였다. 물론 이후 사교육의 새로운 형태가 등장하고, EBS 강의 의존도가 지나치게 높아지는 부작용도 지적되었으나, EBS 수능 강의의 구조적 의미는 한국 공교육 정책사에서 결코 작지 않은 전환점을 마련하였다.

결론적으로, 2004년 EBS 수능 강의 개설은 단순한 인터넷 강의 제공을 넘어, 교육 기회의 평등, 공교육의 질 제고, 사교육 경감이라는 국가 교육정책의 복합적 목표를 실현한 제도적 실험이었다. 이는 교육의 민주화와 복지화, 그리고 기술 기반의 교육 접근성 확대라는 시대적 요구에 부응한 정책으로, 한국 교육정책사에서 ‘국가가 책임지는 공교육’의 상징적 사례로 자리매김하였다.

본 에세이에서는 EBS 수능 강의 개설과 관련된 주요 일자별 사건을 정리하고, 한국, 미국, 일본, 중국, 러시아의 비공식 기록을 바탕으로 각국이 이 제도를 어떻게 평가하고 대응했는지를 분석한다. 아울러, 이 제도가 한국 교육정책과 교육 불평등 해소에 미친 구조적 영향을 다각도로 고찰하고자 한다.

2. 단계별 논의

2004년 1월 20일 - EBS 수능 강의 개설 계획 발표

사건 개요

2004년 1월 20일, 노무현 정부는 공교육의 질을 높이고 사교육비를 줄이기 위한 방안으로, EBS를 통한 수능 강의 개설을 공식 발표하였다. 당시 교육부는 온라인 기반 강의 제공과 인터넷 인프라 개선을 통해 전국 학생들이 공평하게 학습 기회를 누릴 수 있도록 하겠다고 밝혔다.

각국의 비공식 기록

한국: 《EBS 수능 강의 개설 정책 자료》(교육부)

→ 정부 정책의 추진 배경과 공청회 내용, 강의 개설 로드맵 등을 담은 보고서.

출처: https://moe.go.kr

미국: 《Korean Public Education Reinforcement Report》(U.S.

Education Information Center)

→ 공교육 강화를 위한 정부 주도의 방송 강의 정책이 미국 교육계에 시사하는 바를

분석.

출처: https://ed.gov

일본: 《韓国教育改革と公共放送の役割》(日本教育学会資料室)

→ 일본 교육계에서 분석한 한국 공영방송 기반 교육정책의 구조와 일본 적용

가능성.

출처: https://jsse.jp

중국: 《中韓公共教育广播比较研究》(中国教育政策研究所)

→ 한국 발표 이후 중국 방송 교육정책 수립 방향에 어떤 영향을 주었는지를 분석한

문서.

출처: https://ceri.cn

러시아: 《План лекций EBS и укрепление государственного

образования в Корее》(Министерство просвещения Российской Федерации)

→ 러시아 교육부가 한국의 수능 강의 개설 계획을 자국 정책 참고자료로 활용한

내용.

출처: https://edu.gov.ru

2004년 3월 15일 - 국회 예산안 통과

사건 개요

2004년 3월 15일, 국회는 EBS 수능 강의 제작 및 운영 예산안을 통과시켰다. 교육 격차 해소와 사교육비 절감을 기대한 여론에 정치권도 호응하였고, 예산 배정 과정을 통해 정책 실행의 현실적 기반이 마련되었다.

각국의 비공식 기록

한국: 《국회 EBS 수능 강의 예산안 통과 보고》(국회도서관)

→ 국회 내 발언록과 찬반 논의, 최종 통과 절차를 정리한 공식 기록.

출처: https://nal.go.kr

미국: 《Analysis of Korean Public Education Budget

Proposal》(Library of Congress)

→ 한국 공교육 예산 정책과 미국의 사례를 비교 분석하여 정책적 의미를 조명.

출처: https://loc.gov

일본:

《韓国公共放送教育予算と日本の事例比較》(日本放送学会資料室)

→ 공영방송 예산 편성 관점에서 한국 사례와 일본 내 운영방식 비교.

출처: https://jaspr.or.jp

중국: 《中韓教育預算政策對比研究》(中国社会科学院)

→ 한국의 예산 편성과 중국 공교육 투자 정책의 차이를 분석한 자료.

출처: https://cass.cn

러시아: 《Бюджет образовательного вещания: случай

Кореи》(Российская академия образования)

→ 러시아 예산 정책 수립 시 참고된 한국 사례의 논의 및 영향 정리.

출처: https://rao.ru

2004년 5월 1일 - EBS 수능 강의 정식 개설

사건 개요

2004년 5월 1일, 드디어 EBS 수능 강의가 정식으로 개설되었다. 학생들은 국어, 수학, 영어 과목을 시작으로 EBS 홈페이지와 방송을 통해 누구나 무료로 강의를 수강할 수 있게 되었고, 이는 전국 단위 교육 접근성 향상에 큰 전환점이 되었다.

각국의 비공식 기록

한국: 《EBS 수능 강의 초도 강좌 운영 자료》(교육부)

→ 초기 강좌 구성과 학습자 반응, 기술적 운영 결과 등을 종합한 평가 보고서.

출처: https://moe.go.kr

미국: 《Introduction of Korean Public Broadcast

Education》(Institute for Educational Research)

→ 공영방송 기반 교육의 도입 효과를 한국 사례 중심으로 정리한 비교 분석

자료.

출처: https://edresearch.org

일본:

《韓国EBS講義開始に関する日本の報道》(NHKアーカイブス)

→ 한국 EBS 강의 개설 보도를 중심으로 일본 내 관련 논의와 정책 가능성 탐색.

출처: https://nhk.or.jp

중국:

《中國廣播教育與韓國EBS初期運行比較》(中国教育发展研究院)

→ EBS의 초기 운영 결과와 중국 교육 방송 시스템과의 차이점을 비교한 연구.

출처: https://cedr.cn

러시아: 《Образовательное вещание в России и запуск EBS в

Корее》(Государственный институт образования)

→ EBS 도입 이후 러시아 공교육 방송 정책 방향 논의에 활용된 사례.

출처: https://gie.ru

2004년 7월 10일 - 강의 확대 및 추가 과목 개설

사건 개요

2004년 7월 10일, 학생들의 학습 수요와 피드백을 반영하여 EBS는 수능 강의 과목을 대폭 확대하였다. 특히 탐구영역, 제2외국어 등 다양한 과목이 추가되었고, 이는 지역 간 교육 불균형 해소와 사교육 의존도 저감에 실질적인 기여를 했다.

각국의 비공식 기록

한국: 《EBS 추가 강의 개설 운영 자료》(교육부)

→ 강의 확대 과정, 과목 선정 기준, 수강률 변화 등을 분석한 실무 보고서.

출처: https://moe.go.kr

미국: 《Expansion of EBS Curriculum and Comparison with U.S.

Public Education Media》(Association for International Education)

→ 한국의 강의 확대 사례와 미국 공영방송 프로그램 확장 흐름 비교 분석.

출처: https://aieusa.org

일본:

《韓国EBSの拡大と日本の公共放送教育との比較》(日本教育開発学会資料室)

→ EBS 강의 확대가 일본 공영교육 정책에 미친 영향과 유사점 분석.

출처: https://jed.or.jp

중국: 《中韓教育放送擴展政策比較分析》(北京大学資料室)

→ 한국의 과목 확대가 중국 방송 교육 강화 정책에 주는 시사점을 도출한

보고서.

출처: https://pku.edu.cn

러시아: 《Расширение образовательного вещания: случай

EBS》(Научно-исследовательский центр образовательной политики)

→ 러시아 교육정책 수립자들이 EBS의 과목 확대 전략에서 참고한 핵심 사례

분석.

출처: https://edupolicy.ru

3. 방향성 평가

국가별 평가

미국: 한국의 EBS 수능 강의 개설은 공영방송의 공적 책무를 교육 분야에서 구체화한 대표적 사례로 미국 교육계의 높은 관심을 받았다.미국은 오랜 기간 동안 PBS(Public Broadcasting Service)를 중심으로 공공 교육 콘텐츠를 제작해왔지만, EBS처럼 국가 주도의 수능 대비 강의 시스템을 정교하게 운영하는 사례는 찾기 어려웠다.미국 교육정책연구소는 EBS 강의가 온라인 기반 교육의 확장성과 교육 형평성 실현을 동시에 추구한 모범 사례로서, 특히 저소득층 학생들에게 실질적 학습 자원을 제공했다는 점에서 의미를 부여하였다.하지만 동시에 미국 보수 진영 일부에서는 교육의 전면적 국가 주도화가 시장 기반 교육 자율성을 위협할 수 있다는 점을 지적하며, EBS 모델의 도입에는 신중한 검토가 필요하다는 입장도 병존하였다.결과적으로 한국 EBS는 미국 내 온라인 공공 교육 콘텐츠의 질 개선과 대상 확대 논의에 새로운 자극을 제공한 셈이다.

일본: 일본 교육계는 한국의 EBS 강의 개설 과정을 면밀히 분석하며, 자국 공영방송(NHK)을 활용한 교육 콘텐츠 제작 방향에 대한 전면적 재검토에 나섰다.일본은 전통적으로 지역 중심의 교육 방식을 중시해 왔으며, 방송을 통한 전국 단위 교육 콘텐츠 보급에는 제한적인 접근을 취해왔다.그러나 한국의 EBS 수능 강의가 지역 간 교육 격차 해소에 기여했다는 점이 부각되면서, 일본 내에서도 공공 교육 콘텐츠의 제작과 활용에 대한 필요성이 대두되었다.일본 문부과학성은 특히 ‘수능 연계형 콘텐츠’라는 한국의 전략이 시험제도와 교육 콘텐츠를 통합적으로 설계하는 구조로서 상당히 정교하다는 평가를 내렸다.다만 일본은 EBS와 같은 강한 국가 주도 모델이 일본 사회의 교육 문화에 적합한지 여부에 대해선 여전히 조심스러운 태도를 유지하고 있다.

러시아: 러시아는 한국 EBS 수능 강의 개설을 디지털 기반 공공 교육 시스템 확장의 대표 사례로 인식하며, 공영방송의 기능 확대 논의에 실질적 자극을 받았다.특히 러시아 교육부는 한국이 방송 인프라를 활용하여 고등교육 진입의 관문인 수능 준비를 체계적으로 지원한 점에 주목하였고, 이는 중앙집중적 교육 체계를 유지하고 있는 러시아에도 시사점을 제공하였다.러시아는 또한 EBS 모델을 통해 ‘교육 기회의 평등’이라는 국가 책임이 어떻게 방송 콘텐츠를 통해 구현될 수 있는지를 확인하였으며, 이후 러시아 공영방송 채널을 활용한 원격 교육 콘텐츠 개발에 착수하는 정책적 움직임이 뒤따랐다.러시아 교육사회학연구소는 특히 한국의 사례가 ‘기회의 평등’과 ‘질적 표준화’를 동시에 추구한 구조적 시도라는 점에 높은 점수를 부여하고 있다.

중국: 중국은 EBS 수능 강의 개설을 한국 정부가 교육민주화를 실질적으로 실행에 옮긴 대표 사례로 분석하였다.중국은 대규모 인구 구조와 지역 간 교육 격차가 심화되는 상황 속에서, 중앙정부가 방송 인프라를 활용해 전 국민 대상의 고등교육 진입 콘텐츠를 제공한 한국의 시도에 주목하였다.중국 교육부는 EBS 강의가 사교육 의존도를 낮추고 공교육 기반을 강화하는 데 실질적 효과를 보였다는 점을 높이 평가하면서, 유사한 방식의 온라인 교육 플랫폼 확산 정책을 적극 검토하였다.특히 중국은 EBS가 단순한 교육 보조 매체가 아니라, ‘공영방송-교육부-시험제도’ 간의 유기적 협업 모델이라는 점에 주목하고 있으며, 이는 향후 중국식 ‘국가 학습 플랫폼’ 모델 개발에 영향을 미치고 있다.

EBS 수능 강의 개설의 시사점

EBS 수능 강의 개설은 대한민국 교육 제도에 있어 단순한 방송 프로그램이 아닌, 국가 주도형 공교육 강화 정책의 핵심 축으로 자리매김한 사례였다.2004년 도입 당시의 핵심 목적은 ‘사교육비 절감’과 ‘교육 기회의 형평성 확보’였으며, 이는 고교 평준화 이후 심화되었던 지역 간 교육 격차, 계층 간 학습 자원 불균형 문제를 타개하기 위한 시급한 과제로 인식되었다.그에 따라 정부는 공영방송을 활용하여 수능 출제 범위에 직접 연계되는 강의 콘텐츠를 전 국민에게 무료로 제공하는 ‘공교육 플랫폼’을 구축하였고, 이는 교육 정책 역사상 보기 드문 강력한 국가 개입 방식으로 평가되었다.

EBS 강의는 첫째, 전국 어디에서나 동일한 교육 콘텐츠 접근을 가능하게 함으로써 교육 자원의 불균형을 완화하는 데 기여하였다.농촌, 도서, 저소득 지역 학생들도 도심권 명문 학원 못지않은 수준의 수능 대비 강의를 시청할 수 있게 되었으며, 이는 단순한 기회의 평등을 넘어서 ‘학습 역량 격차’의 구조적 해소로까지 이어질 수 있는 가능성을 열었다.둘째, 사교육 시장의 과열을 일정 부분 진정시키는 효과를 보였고, 국가의 교육 철학이 시장 논리에 종속되는 흐름에 일침을 가하는 상징적 조치가 되었다.

그러나 이 제도가 완벽했던 것은 아니다.EBS 강의의 콘텐츠 품질 관리, 강사 선정의 공정성, 수능 출제기관과의 연계 투명성 등은 지속적인 논란과 감시의 대상이 되어야 한다.또한 ‘공교육 강화’라는 명분이 ‘국가의 교육통제 강화’로 오용될 가능성, 공공 콘텐츠의 과잉 의존이 민간 교육 생태계의 자율성을 약화시킬 수 있다는 비판도 무시할 수 없다.특히 자유시장 원리에 입각한 교육 다양성과 민간 창의력의 발현이 위축되지 않도록 균형 있는 정책 조율이 필수적이다.

결과적으로 EBS 수능 강의 개설은 대한민국이 교육민주화의 방향으로 나아가려는 의지를 제도적으로 구현한 대표 사례였다.이는 단지 시험 대비의 편의성을 넘어, ‘교육의 공공성’과 ‘국가의 책임’이라는 철학적 가치를 방송과 교육이라는 이종 영역의 융합을 통해 실현한 역사적 조치였다.다만 그 성공 여부는 단기적 효과가 아니라, 제도의 지속성과 교육 생태계 전반에 미치는 장기적 영향 속에서 평가되어야 하며, 이는 ‘공교육과 사교육, 국가와 시장, 기회의 평등과 자율성’이라는 가치 사이에서 균형을 어떻게 설계하느냐의 문제로 귀결된다.

따라서 EBS 수능 강의는 ‘공적 자원의 책임 있는 사용’이라는 대원칙 아래, 교육계의 생태계를 교란하지 않으면서도 실질적 형평성을 보장하는 전략적 개입이어야 하며, 이는 교육의 자유와 공공성을 동시에 지키는 대한민국의 국가 철학을 시험하는 시금석이 되어야 할 것이다.

0 Comments

댓글 쓰기